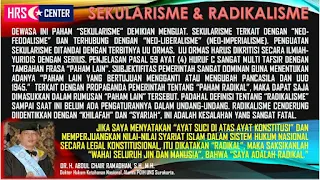

HRS Center: Masa Depan Umat Vs Perkembangan Sekularisme & Neo - Feodalisme Di Era Neo - Liberalisme

Jum'at, 1 November 2019

Faktakini.net

MASA DEPAN UMAT VS PERKEMBANGAN SEKULARISME &

NEO-FEODALISME DI ERA NEO-LIBERALISME*

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.**

I. Prolog

Masa depan umat dan termasuk syariat Islam tidak lepas dari berbagai pengaruh

“perkembangan lingkungan strategis” (Balingstra) baik global, regional maupun

nasional. Di era globalisasi (neo-liberalisme) ini peranan agama Islam semakin

mendapatkan tantangan dan bahkan ancaman dengan menguatnya paham

sekularisme.

Terkait hal ini, Selo Sumardjan pernah menyampaikan pernyataan yang menarik bahwa pada tahun 2012 masyarakat Indonesia akan mengalami sekularisasi.

Dikatakan olehnya, dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses

industrialisasi akan menyebabkan peranan agama tereduksi dalam proses-proses

pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Tegasnya, dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan menggeser pertimbangan-

pertimbangan agama dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan sosial.

Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau menjadi kenyataan.

Sekularisme yang terjadi juga terkait dengan “neo-feodalisme” yang terhubung

dengan “neo-liberalisme”.

Penguatan sekularisme yang paling signifikan adalah

ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas).

Perlu dicatat bahwa Indonesia bukankah menganut paradigma sekuler,

melainkan menganut paradigma “simbiotik”. Antara agama dan negara saling

membutuhkan dan bersinergi. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah landasan konsitusional yang mengakui adanya hukum Agama (baca: Islam) dan dengannya negara harus menghormati dan mengambil nilai-nilai universalnya guna mewujudkan kemaslahatan dan menolak

kemudharatan.

II. Pembahasan

1. Sekularisme & Humanisme

Kita ketahui bahwa sekularisme berasal dan dilahirkan oleh Barat (Kristen).

Sistem pemikiran Barat cenderung “panteologis” yang menyebabkan konflik besar antara ilmu dan agama.

Konsekuensinya menimbulkan ‘perceraian’ antara ilmu dan agama, antara ilmu dan nilai.

Hampir semua cabang ilmu pengetahuan yang

berkembang di Barat muncul dari pendekatan non agama, jika bukan anti agama.

Pendekatan inilah yang menyebabkan lahirnya sekularisme.

Menurut Jose Casanova, paham sekularisme mengimplementasikan tiga

kemungkinan, sebagai berikut;

pertama, sekularisasi bermakna “diferensiasi” dan

“spesialisasi” yang memisahkan ranah agama dan negara, ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Kedua, sekularisasi bermakna sebagai representasi merosotnya keyakinan agama, sehingga agama sama sekali kehilangan otoritasnya. Ketiga,

Sekularisasi bermakna “privatisasi” yang mempostulatkan bahwa agama diletakkan

dalam ranah privat.

Agama berada dalam posisi marginal dalam kekuasaan atau proses modernisasi.

Ditinjau dari perspektif tipologi kekuasaan organik, penguasa atas

nama negara memberikan dukungan dan akomodasi terhadap kelompok agama.

Penguasa menjadikan tokoh-tokoh agama, baik sebagai representasi kepentingan kelompok agama maupun sebagai badan penasehat negara. Agama hanya berstatus ‘simbolik’ dan ‘formalistik’ belaka.

Sekularisme sangat terkait dengan “renaisans”, suatu revolusi ilmu pengetahuan

dalam semangat non agama dan bahkan anti agama. Ilmu pengetahuan secara inheren bersifat bebas nilai. Terjadi gerakan kebangkitan kembali manusia dari kungkungan

“mitologi” dan “dogma-dogma”, dengan menjadikan manusia harus menguasai alam

semesta. Renaisans dipengaruhi oleh pandangan “antroposentrisme” (humanisme) yang beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan, akan tetapi pada manusia.

Manusia yang menentukan nasibnya sendiri, bahkan manusia dapat menentukan (penentu) kebenaran.

Antroposentrisme muncul dengan datangnya

“rasionalisme” yang tidak percaya “hukum alam” (hukum kodrat/agama) bersifat

mutlak.

Dalam perspektif aliran hukum alam, keadilan

bersumber dari Ilahi Yang Maha Agung.

Aristoteles menggunakan istilah “keadilan Illahi” dalam pengertian bukan

merupakan produk sosial, tetapi merupakan kekuatan-kekuatan alami.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara sesama manusia.

2. Humanisme Menurut Islam

Kuntowijoyo menjelaskan bahwa humanisme Islam adalah “humanisme

teosentrik”, yaitu agama yang sangat mementingkan manusia sebagai tujuan, namun berbeda dengan prinsip-prinsip filsafat dan ajaran agama lain. Tegasnya, humanisme teosentrik adalah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap Allah, namun juga mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia.

Prinsip humanisme teosentrik inilah yang kemudian harus ditransformasikan sebagai

nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat dan budaya.

Selanjutnya, dikatakan dalam Islam terdapat ‘trilogi’ Iman, Ilmu dan Amal. Iman

berujung pada Amal, pada aksi. Dengan demikian, Islam menjadikan tauhid sebagai

pusat dari ‘orientasi nilai’. Adapun manusia sebagai tujuan dari ‘transformasi nilai’.

Dalam konteks inilah Islam disebut “rahmatan lil alamin”, rahmat untuk alam

semesta termasuk kemanusiaan.

Menurut Tolchah Hasan, Islam tidak hanya tampil sebagai sebuah agama

(religion), namun juga mewujud sebagai sebuah ‘peradaban’ (civilization) dan negara

(state). Dikatakan olehnya, barangkali inilah yang dimaksudkan “rahmatan lil

alamin” bagi “Dinul Islam”.

Terkait ilmu, Adian Husaini mengatakan bahwa dalam struktur ilmu pengetahuan terdapat hierarki ilmu pengetahuan. Pada lapisan atas terdapat ilmu-ilmu Ketuhanan melalui ilmu agama (baca: Islam), dan pada lapisan

kedia terdapat ilmu duniawi. Pada inti keilmuan terdapat asas kemanfaatan ilmu. Ilmu pengetahuan mencoba untuk menerangkan eksistensi Allah SWT sebagai ilmu

pengetahuan yang pertama. Menjelaskan hubungan (koneksitas) antara diri manusia dan Allah SWT.

Ilmu pengetahuan pada lapisan kedua mampu membingungkan

manusia, apabila tidak didukung dengan ilmu pengetahuan pertama. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan kedua selalu terikat dan bergantung pada ilmu pengetahuan yang pertama.

Gambar dibawah ini mencoba memvisualisasikan keterhubungan trilogi iman-

ilmu-amal, tiga dimensi islam dan struktur ilmu pengetahuan menurut Islam.

Gambar. Perspektif Islam “Rahmatan Lil Alamin”

3. Tantangan Umat Islam

Tantangan yang kita hadapi terkait dengan pengaruh “Balingstra” adalah fase

baru feodalisme16 di era modern (neo-feodalisme). Fase ini ternyata tidak lepas dari cengkeraman “neo-imperialisme” dan keduanya saling bersinergi untuk kepentingan

(eksistensi) masing-masing. Kekuasaan yang digenggam oleh neo-feodalis ini tetap

dikendalikan oleh neo-imperialis. Dapat dikatakan, neo-feodalisme menjadi bagian

dan terkooptasi oleh neo-imperialisme. Dengan demikian tidak ada bedanya antara feodalisme dimasa tradisional dengan neo-feodalisme di era globalisasi saat ini.

3. Tantangan Umat Islam

Tantangan yang kita hadapi terkait dengan pengaruh “Balingstra” adalah fase

baru feodalisme16 di era modern (neo-feodalisme). Fase ini ternyata tidak lepas dari cengkeraman “neo-imperialisme” dan keduanya saling bersinergi untuk kepentingan

(eksistensi) masing-masing. Kekuasaan yang digenggam oleh neo-feodalis ini tetap

dikendalikan oleh neo-imperialis.

Dapat dikatakan, neo-feodalisme menjadi bagian

dan terkooptasi oleh neo-imperialisme. Dengan demikian tidak ada bedanya antara feodalisme dimasa tradisional dengan neo-feodalisme di era globalisasi saat Lebih lanjut, tidak menjadi jaminan bahwa dengan adanya perubahan sistem pemerintahan (ketatanegaraan) pada negara berkembang di era modern mampu

melepaskan dirinya dari para neo-feodalis dan neo-imperialis. Kekuasaan yang ada pada neo-feodalis ternyata sangat bergantung pada neo-imperialis. Neo-feodalis

tersebut sebagai ‘unit terpengaruh’, sedangkan neo-imperialis sebagai ‘unit pengaruh’

(eksplanasi).

Kekuasaan yang diperoleh sangat ditentukan oleh neo-imperialis

tersebut. Dalam mempertahankan kekuasaannya, kaum neo-feodalis tetap mengacu

kepada ajaran “trias politica”, namun dalam praktik pembagian kekuasaan itu telah direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan mempertahankan kekuasaannya.

Pada bidang sistem hukum, kaum neo-feodalis telah menjadikan “manusia untuk

hukum”, bukan sebaliknya. Pengaruh paham “positivism” menjadi dalil penguasa menegakkan hukum atas dasar kepastian belaka walaupun harus mencederai keadilan.

Kepentingan politik demikian “supreme” dan dengannya mampu mengintervensi

penegakan hukum. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai sarana untuk mengubah

masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum, namun telah menjelma sebagai

alat mempertahankan kekuasaan.

Pada sistem pemerintahan, berbagai posisi elemen pemerintahan diperuntukkan

hanya kepada kelompoknya dan menjadikannya sebagai perpanjangan ambisi

kekuasaan. Di sisi lain kepentingan pihak neo-imperialis turut pula memetik manfaat

melalui sejumlah regulasi yang menjauh dari prinsip keadilan sosial.

Kepentingan neo-imperialis melalui “actor non-state” harus diterjemahkan dalam sistem hukum ekonomi yang kemudian melahirkan produk perundang-undangan yang tidak pro rakyat. Jadi secara struktural tidak ada bedanya dengan sistem kekuasaan feodal (monarki). Kebijakan yang dibuat tentunya bersifat dualisme, di satu sisi

menguntungkan pihak penguasa dan pihak neo-imperialis namun di sisi lain menimbulkan kerugian dan derita nestapa rakyat.

Rakyat tidak menikmati pembangunan, yang mendapat manfaat adalah kelompok neo-feodalis dan neo-imperialis, hal ini sangatlah ‘miris’.

Budaya “materialisme” dan “hedonisme”

demikian kuat merasuk dalam diri kaum noe-feodalis dimasa kini. Eksploitasi

terhadap sumber daya alam demikian nyata, korupsi terjadi demikian ‘terstruktur’ dan ‘sistemik’, begitupun kriminalisasi terhadap lawan politik demikian ‘ofensif’ dan ‘masif’.

Penguasa bercorak neo-feodalis memposisikan dirinya sebagai ‘manusia

tertinggi’, walaupun tidak pernah menyatakan sebagai ‘penguasa religi’, namun melalui kekuasaannya mampu mendapatkan legitimasi atas kebijakannya dengan sejumlah fatwa dan/atau dukungan dari perkumpulan agama. Di sini terkonfirmasi

bahwa “Kitab Suci diposisikan di bawah konstitusi” demi sebuah ambisi.

Di era neo-feodalisme, peranan intelektual tradisional yang tidak berafiliasi dengan kekuasaan terpinggirkan, jikalau mereka berseberangan secara terbuka akan dimarginalkan dan tidak tertutup kemungkinan diterapkan sanksi hukum “kematian perdata”, terkecuali mau beradaptasi pastilah diakomodasi. Lain halnya dengan intelektual organik yang berhubungan dengan kekuasaan mereka akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penguasa, lebih khusus lagi bagi neo-imperialis.

Saat ini, relatif sedikit intelektual - sebagaimana diharapkan oleh Noam

Chomsky - yang berada dalam posisi mengungkapkan kebohongan-kebohongan

pemerintah, menganalisis tindakan-tindakannya sesuai dengan penyebab, motif dan maksud yang tersembunyi.

Ia mencontohkan filsuf besar Martin Heidegger yang

mengatakan, “kebenaran adalah pengungkapan sesuatu yang membuat seseorang merasa pasti, jelas, serta kuat dalam tindakan maupun pengetahuannya.” Ia juga

mengatakan bahwa intelektual adalah “yang selalu mengambil tempat di sisi orang-orang yang kalah.”

Lebih lanjut, Edward W. Said, Guru Besar bahasa dan sastra

Universitas Columbia mengatakan “seorang intelektual adalah pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang berkuasa, entah sesuai atau tidak dengan pikiran-pikiran pihak penguasa. Karena itu, ia lebih cenderung ke ‘oposisi’

daripada ke ‘akomodasi’.

Dosa paling besar seorang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan tetapi menghindari mengatakannya. Ia hendaknya jangan sekali-kali mau mengabdi kepada mereka yang berkuasa.”

III. Epilog

Peran kaum intelektual Muslim sangat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun,

terlebih lagi dalam menghadapi, sekularisme dan neo-feodalisme (neo-imperialisme)

di era neo-liberalisme saat ini. Kehadiran para intelektual Muslim bukan menjadi

milik siapa-siapa, dia tidak ‘menjual diri’ pada pihak manapun, namun dia

‘mewakafkan dirinya’ untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

Kehadiran intelektual Muslim sangat penting mengingat tantangan apakah umat

Islam mampu melakukan “hegemoni sosial” atau sebaliknya? ataukah “realitas sosial”

di luar Islam yang melakukan hegemoni atas Islam?. Tolok ukurnya adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam ‘kultural’ dan ‘struktural politik’.

Kaum intelektual Muslim yang konsisten sangat diperlukan sebagai “agent of change” dalam rangka mewujudkan transformasi menuju kemaslahatan berdasarkan

nila-nilai syariat Islam. Sebagai ‘agen perubahan’, intelektual Muslim harus mampu

mentransformasikannya dalam kehidupan sosial-keagamaan dan sekaligus dalam

struktur politik.

Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bish-shawab.